Die Vorteile einer Kooperation aus Praxissicht

von Geschäftsführer Dr. Bernd May, MBM Medical-Unternehmensberatung GmbH, Mainz

Eine radiologische Praxis kann bei der Kooperation mit einer Klinik ihren Umsatzerlös und ihren durchschnittlichen Fallerlös steigern, indem sie mit dem Krankenhaus eine entsprechende Versorgungsstruktur aufbaut. Denn dadurch können die Versorgungsschwerpunkte in Kongruenz zu denen der Klinik ausgebaut, optimal aufeinander abgestimmt und effizient genutzt werden. Neue Fachkompetenzen, Telekonsultationen im Bereitschaftsdienst und die Entwicklung zu einem Qualitäts-Referenzzentrum sind die weiteren positiven Folgen für die Arztpraxis.

Die Ausgangslage ist zunächst eine Interessenkollision

Der Unterschied in der Vergütung der stationären und der ambulanten Leistungen führt bei der Integration der Versorgungsstrukturen nur auf den ersten Blick zu einem Interessenkonflikt zwischen Klinik und Praxis:

- Die DRG-Vergütung für die stationäre Versorgung enthält eine Kostenpauschale für die diagnostische Radiologie, die vom Institut für Entgeltsysteme im Krankenhaus (InEK) mithilfe der Daten von teilnehmenden Kliniken jährlich angepasst errechnet wird. Es handelt sich hierbei rechnerisch um die DRG-relevanten Erlöse für die klinische Radiologie. Jedes Klinikmanagement zielt aus diesem Grund darauf ab, dass die Gesamtkosten der radiologischen Versorgung von den InEK-Anteilen gedeckt werden.

- INTERESSE DER KLINIK | Die Klinik will mit möglichst wenigen radiologischen Fällen innerhalb der InEK-Kostenbandbreite möglichst frühzeitig das klinisch relevante Patientenproblem lösen.

- Im ambulanten Sektor gibt es kein vergleichbares Instrument. Dort werden für Kassenpatienten (EBM-System) und für Privatzahler (PKV-System) Einzellösungen fallweise abgerechnet. Eine Praxis benötigt zur Kostendeckung je Modalität eine Mindestzahl an abgerechneten Fällen, jeweils in Abhängigkeit vom EBM-PKV-Mix. Die Praxis hat also ein Interesse daran, möglichst viele Fälle oberhalb der Kostendeckung abzurechnen, nach Möglichkeit außerhalb des EBM, mit deutlich höheren Fallerlösen. Fallmenge und Kostenträgerstruktur definieren die Erlösseite.

- INTERESSE DER PRAXIS | Die Praxis strebt im Allgemeinen an, möglichst viele höherwertige Fälle abzurechnen.

Interessenausgleich kann durch Vertrag oder im MVZ gelingen

Die Auflösung dieser Interessenkollision kann über einen geeigneten Rechtsrahmen für die Integrationsbeziehung gelingen.

Entweder wird dies in einem einfachen (schuldrechtlichen) Kooperationsvertrag geregelt – das zieht aber einen zusätzlichen, zum Teil erheblichen operativen Kontrollaufwand durch die Klinik nach sich (denn diese will keine kostenpflichtige etwaige Ausweitung der Fallmenge finanzieren, sondern eine auf die Ergebnisqualität optimierte Fallmenge wie in der DRG-Vergütung vorgesehen).

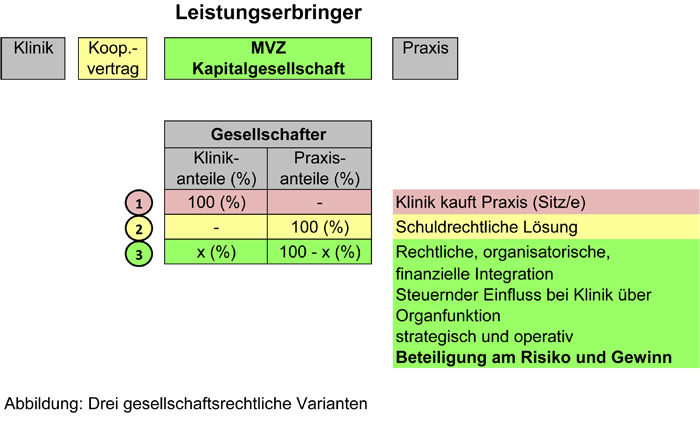

Oder der Interessenausgleich gelingt eleganter, wenn sich Klinik und Praxis gesellschaftsrechtlich über ein als Kapitalgesellschaft ausgestaltetes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) verbinden. Dafür wiederum gibt es die in der Abbildung skizzierten drei Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb eines MVZ.

Da keine Praxis Interesse daran hat, ihre Vertragsarztsitze zu verkaufen, und rein schuldrechtliche Lösungen operative Risiken bergen, ist zur Vermeidung der Interessenkollision ein dritter Lösungsansatz wichtig: Die Klinik ist an einer MVZ-Kapitalgesellschaft unternehmerisch beteiligt und übernimmt beispielsweise auch Organfunktionen wie Geschäftsführung (z. B. für das Controlling). Die operative Geschäftsführung sollte dagegen von der Praxis ausgeübt werden, da es diese gewohnt ist, unter den gegebenen ökonomischen Rahmenbedingungen effiziente Prozesse aufzubauen und zu organisieren.

Diese Lösung setzt aber voraus, dass aufseiten des Klinikpartners ausreichendes Wissen über die Organisation moderner radiologischer Versorgung vorhanden ist. Dies betrifft in erster Linie die apparative und ärztliche Ausstattung. Betreibt z. B. eine Klinik Abteilungen wie Neurologie, Urologie und Gynäkologie, ist es wenig sinnvoll, wegen niedriger Anschaffungs- und Betriebskosten eine ältere MRT-Technologie wie z. B. des Typs Symphonie zu installieren. Denn damit kann weder die Prostata noch das heutige Indikationen-Spektrum der Neuroradiologie adäquat bearbeitet werden, schon gar nicht durch radiologische Generalisten. Wenn der klinische Partner diese Situation nicht beurteilen kann, muss er erhebliche Qualitäts-Mängel bei der Versorgung seiner Patienten in Kauf nehmen und diese u. U. in anderen Einrichtungen außerhalb der Klinik untersuchen lassen.

Die MVZ-Gesellschaft mit Organfunktionen beider Parteien stellt so die langfristige Ausrichtung und die Steuerungswirkung auf das operative Handeln bei der Versorgung der Patienten sicher. Erst durch die gesellschaftsrechtliche Klinikbeteiligung entsteht ein wirklich integriertes Versorgungskonzept, in das beide Parteien ihre Stärken einbringen können.

Praxis kann von geschlossener Versorgungsstruktur profitieren

Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung bedeutet für die Klinik einerseits ein Gewinnbezugsrecht und andererseits eine Risikobeteiligung an den Investitionen, den beschäftigten Menschen, dem Anlagevermögen sowie an den Schwerpunkten der Versorgungskonzeption. Diese Lösung sichert aber nicht nur der Klinik einen für die Qualität ihrer Versorgung wichtigen Struktureinfluss. Auch für einen weitsichtigen Praxisdienstleister ist dies kein Widerspruch, sondern ein großer Vorteil.

Zentrale Anmeldung organisieren

Praxen, die heute mit Kliniken derartige Versorgungskonzepte vereinbaren, betreiben meistens Mehrstandort-Radiologien. Um die Geräte gleichmäßig auszulasten, zentralisieren diese Praxen die Untersuchungsanmeldung mit Darstellung der Modalitätenauslastung an jedem Standort. Kritisch sind meistens die MRT-Kapazitäten.

Die Vertragspartner müssen dabei darauf achten, dass die tatsächliche Versorgungsnachfrage auch auf den Standort der integrierten Versorgung an der betreffenden Klinik konzentriert bleibt. Nur so wird vermieden, dass über die zentrale Anmeldung beispielsweise Patienten aus dem ambulanten Klinikeinzugsgebiet auf eine andere Einrichtung an einem anderen Standort der Praxis umgelenkt werden.

Versorgungsschwerpunkte kongruent gestalten

Außerdem müssen die radiologischen Versorgungsschwerpunkte kongruent zu den klinischen Schwerpunkten sein. Erst dann hat der in der Klinik versorgte Patient den Vorteil kurzer Untersuchungswege mit abgestimmten Terminen unter einem Dach und muss keinen zusätzlichen Termin- und Reiseaufwand zu anderen Standorten auf sich nehmen. Das setzt die zuvor genannten Kriterien einer geeigneten apparativen und nach fachlichen Schwerpunkten organisierten ärztlichen Ausstattung voraus.

Geschlossene Prozess-Struktur führt zu Qualitäts-Referenzzentrum

Langfristig kann der Praxispartner von dieser prozessualen Geschlossenheit profitieren: Das in der radiologischen Versorgungsstruktur schwerpunktmäßig abgebildete klinische Versorgungsprofil kann die radiologische Praxis mit der hinzuerworbenen klinischen Feedback-Kompetenz in den ambulanten Sektor an seine Zuweiser vermitteln, beispielsweise besondere neuroradiologische Kompetenz, Kompetenz in der urologischen Diagnostik (Prostata-MRT), der onkologischen, gynäkologischen Diagnostik (Mamma-MRT) etc. Insofern kann der Aufbau eines integrierten Qualitäts-Referenzzentrums im Einzugsgebiet gelingen.

Die wirtschaftlichen Vorteile

Erst bei Kongruenz von klinischen und radiologischen Versorgungsschwerpunkten entsteht eine neue Umsatzdynamik, an der beide Parteien in erheblichem Umfang partizipieren können.

Bei der Klinik ergeben sich in der Regel Umsatzstrukturveränderungen – erfahrungsgemäß gibt es bei der MRT-Diagnostik den größten Zuwachs. Dieser muss von der Klinik aus dem stationären GKV-Bereich von den DRG-Erlösen finanziert werden. Der Anteil der Nicht-GKV-Erlöse kann in dem Maße zunehmen, wie es dem Radiologie-Management gelingt, entsprechend den klinischen Schwerpunkten eine Qualitätsreferenz für die ambulante Versorgung aufzubauen. Damit können z. B. Privatpatienten aus dem Einzugsgebiet für den Radiologiestandort in der Klinik gewonnen werden.

Telekonsultation entlastet Praxis-Bereitschaft

Je nach Klinik spielt die Versorgung während des Bereitschaftsdienstes eine Rolle. Hier gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Zur Entlastung des Praxispartners lässt sich mit einem in der Nähe vorhandenen Maximalversorger mit Präsenzpflicht für den ärztlichen Dienst während des Bereitschaftsdienstes ein Versorgungsvertrag über Telekonsultation abschließen.

Sechs Vorteile für die Praxis

Die Vorteile einer integrierten radiologischen Versorgung sind aus Praxissicht:

- 1. Stärkung der Praxis durch Nutzung der klinischen Stärken mit der Möglichkeit des Aufbaus einer Qualitätsreferenz, über die ein größeres Einzugsgebiet mit zusätzlichen Fallzahlen versorgt wird. Hinzu kommen neue attraktive Versorgungsbereiche entsprechend den klinischen Schwerpunkten, die auch in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem klinischen Partner ausgestaltet werden können.

- 2. Deutliche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch

- Reduktion des nicht kostendeckenden EBM-Anteils bei den Gesamterlösen,

- Ausbau nicht budgetierter Umsatzanteile,

- stabile, kalkulierbare stationäre GKV-Versorgungsanteile zu frei vereinbarten Konditionen,

- eine planbare Auslastung der Modalitäten.

- 3. Im Vergleich zur rein ambulanten Versorgung Verbesserung der Qualitätssicherung durch klinische Besprechungen, direktes klinisches Feedback und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

- 4. Erlangung der vollen Weiterbildungsermächtigung.

- 5. Nachhaltige Stabilisierung der Kooperation durch eine gesellschaftsrechtliche Verbindung mit der Klinik (Risikopartnerschaft).

- 6. Stärkung der Innovationsfähigkeit.

Weiterführende Hinweise

- „Die Vorteile einer Kooperation aus Kliniksicht“ in RWF Nr. 12/2016

- „Diese Versorgungskonzepte gibt es – ein Überblick mit Systemanalyse“ in RWF Nr. 11/2016

AGB und Datenschutz

AGB und Datenschutz

Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf dieser Website. Hier finden Sie unsere

>>AGB

und unsere

>>Datenschutzbestimmungen.

Impressum

Impressum

Guerbet GmbH

Otto-Volger-Straße 11,

65843 Sulzbach/Taunus

Telefon: 06196 762-0

www.guerbet.de

E-Mail: info@guerbet.de

Kontakt zur Redaktion

Kontakt zur Redaktion

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Berichterstattung haben, erreichen Sie uns über folgende E-Mail-Adresse: rwf@iww.de.

Produktinformation

Produktinformation

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Produkten der Guerbet GmbH haben, kontaktieren Sie uns bitte hier.

>>Zum Kontaktformular