Die Vorteile einer Kooperation aus Kliniksicht

von Geschäftsführer Dr. Bernd May, MBM Medical-Unternehmensberatung GmbH, Mainz

Der Zweck einer Kooperation zwischen Klinik und Radiologie-Praxis sind der Auf- und Ausbau einer effizienten integrierten Versorgung ambulanter und stationärer Patienten. Ein optimaler Workflow spart aus Kliniksicht erhebliche Personalkosten und stellt die Patientensituation mit den notwendigen Abläufen in den Mittelpunkt der Überlegungen.

Räumliche Verhältnisse in der Klinik

In der Klinik ist es für die Strukturierung eines effizienten Workflows wichtig, wesentliche ambulante und stationäre Prozessteile voneinander zu trennen. Dies betrifft die stationären Zuwege zu gesonderten stationären Wartezonen, um z. B. zu vermeiden, dass Unfallpatienten vorbei an Patienten im ambulanten Wartebereichen transportiert werden.

Insbesondere die Arbeitsplätze CT und MRT erfordern modalitätennahe Räume zur Vor- und Nachbereitung der Patienten, bei MRT auch zur Umlagerung auf nichtmagnetische Lafetten. In den meisten Kliniken geschieht auch dies bisher auf den Verkehrswegen vor aller Augen.

Gleichartige Arbeitsplätze wie Röntgen, CT und MRT sollten auf eigene räumliche Einheiten konzentriert werden. So können mit minimaler personeller Besetzung ein effizienter Workflow gewährleistet und gerade bei MRT durch ein patienten- und gerätenahes Management des verantwortlichen Radiologen die Voraussetzungen für eine gute Versorgungsqualität geschaffen werden.

Demgegenüber kostet eine lineare Strukturierung durch bauliche Anordnung der radiologischen Modalitäten größere Wegezeiten und mehr Personal.

Die integrierte Versorgung vermittelt die Möglichkeit zur interdisziplinären Behandlung. Dementsprechend sollten Räume dafür vorgesehen werden, die in den modalitätenbezogenen Workflow eingefügt werden.

|

Merke! |

|

Bei der MRT-Untersuchung geht es um die Bestimmung der für die jeweilige Untersuchungsindikation geeigneten Mess-Sequenzen. Das ist im Vergleich zu allen anderen Modalitäten bei der MRT immer noch ein komplexer Vorgang. Sie sollte deshalb in den Händen eines MRT-erfahrenen Radiologen sowie patientennah liegen. Zur Vermeidung von fehlerhaften Untersuchungen lässt sich dieser Qualitätsfaktor nicht allein vom medizinisch-technischen Dienst beherrschen. |

Besondere Situation der Notaufnahme

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Notaufnahme, über die mitunter mehr als 50 Prozent der stationären Versorgung aufgenommen werden. Im EBM wird ein Röntgenfall in der Größenordnung von 14 Euro vergütet, was auf keinen Fall kostendeckend ist (kostendeckend wären eher 50 Euro pro Fall). Die Parteien müssen abwägen, ob sie einzelne Leistungsgruppen isoliert betrachten wollen. Möglicherweise ist ein Gesamtpaket im Modalitäten- und Fallmix sinnvoller.

|

Beispiel MRT |

|

Bei einem Schwerpunktversorger mit 430 Betten liegen die Vollkosten eines MRT bei 750.000 Euro pro Jahr. |

Bei einer durchschnittlichen EBM-Vergütung von etwa 100 Euro je MRT-Fall müssten jährlich 7.500 Fälle untersucht werden. Das bedeutet an einem durchschnittlichen Zehn-Stunden-Tag drei Fälle je Stunde. Das ist weder unter medizinisch-qualitativen noch unter ablaufökonomischen Gesichtspunkten mit den heutigen Technologien im gesamten Indikationenmix erreichbar.

Legt man die durchschnittliche Kalkulation nach dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) von ca. 220 Euro je MRT-Fall zugrunde, reduziert sich die jährliche Fallzahl zur Kostendeckung auf etwa 3.400 Euro bzw. auf 2.500 Fälle, wenn man den 1,0-fachen GOÄ-Satz ansetzt. Die InEK-Vergütung liegt etwa beim 0,75-Fachen des einfachen GOÄ-Satzes.

|

MRT-Erlöspotenziale im ambulanten/stationären System |

|||||

ambulante KVEBM |

stationäre DRG/InEK |

GOÄ privat |

|||

1,0-fach |

1,8-fach |

||||

|

Durchschnittlicher Fallerlös (in Euro) |

100 |

220 |

300 |

550 |

|

|

Durchschnittliche Fall-Anzahl zur Deckung der Kosten von 750.000 Euro |

pro Jahr |

7.500 |

3.400 |

2.500 |

1.360 |

|

p.d. |

30 |

14 |

10 |

6-7 |

|

|

Maximal mögliche Fälle je Zehn-Stunden-Tag bei durchschnittlicher Taktzeit |

30 min |

5.000 |

|||

|

20 min |

7.500 |

||||

|

Beispiel CT |

|

Eine ähnliche Kalkulation lässt sich für CT mit Messzeiten von wenigen Sekunden aufstellen. Die Technologiebandbreite für CT ist gewaltig und reicht von 200.000 Euro bis knapp 2 Mio. Euro Anschaffungskosten, wenn das volle Programm der diagnostischen nichtinvasiven Herzuntersuchungen und die Analyse von Energiespektren mit einbezogen wird. Derartige Geräte verursachen Vollkosten von ca. 900.000 Euro pro Jahr. Der Personalkostenanteil beim CT liegt deutlich über dem am MRT (höhere Untersuchungsfrequenz mit Taktzeiten von 10 min selbst in Unikliniken). Die Vergütung für CT-Untersuchungen kann sich an der MRT-Tabelle orientieren, wenn man etwa 60 Prozent der dortigen Fallerlöse ansetzt. Ausgenommen sind mit den Hochleistungs-CT erschließbare Spezialbehandlungen mit abweichenden Vergütungen. |

Die wirtschaftliche Perspektive

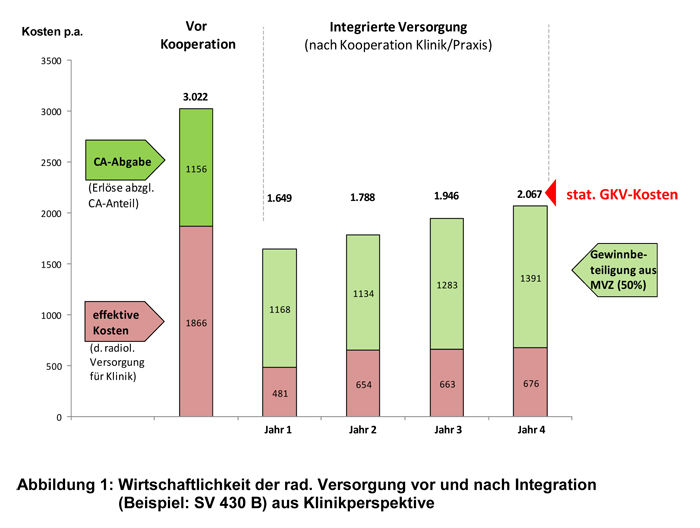

Für das Beispiel eines Schwerpunktversorgers mit 430 Betten zeigt die Abbildung 1 den Wirtschaftlichkeitsvorteil für die Klinik.

Wirtschaftlichkeit der radiologischen Versorgung vor/nach Integration

Der erste Balken der Abbildung 1 gibt die betriebswirtschaftliche Situation vor einer Kooperation an. Die Gesamtkosten von 3,022 Mio. Euro schließen die Versorgungskosten mit einem CT und einer Angiographie-Anlage ein, die ausschließlich für diagnostische Zwecke genutzt worden ist. MRT ist darin nicht enthalten.

Von den Gesamtkosten von 3,022 Mio. Euro sind diejenigen Erlöse abzuziehen, die der Klinik für die Versorgung von Privatpatienten und ambulanten Patienten zufließen, gemindert um die an den verantwortlichen Chefarzt zu zahlenden Abgaben. Es bleiben effektive Kosten von 1,866 Mio. Euro für diese Klinik bestehen.

Die in der Grafik für vier Folgejahre nach Kooperation gezeigten Balkendiagramme für die Gesamtkosten schließen gegenüber dem Zustand vor Kooperation von Klinik und Praxis folgende zusätzliche Versorgung/Ausfallsicherheit mit ein:

- eine moderne Angiographie-Anlage für den vollen Einsatz allgemein-radiologischer Interventionen (ca. 1.000 Fälle pro Jahr),

- zwei moderne CT, wobei einer überwiegend für die Notfallversorgung eingesetzt wird, sowie

- zwei MRT.

Sämtliche Geräte werden für die Versorgung der stationären und der ambulanten Patienten eingesetzt und damit auch wirtschaftlich ausgelastet. Es entstehen keine Leerkosten durch die Vorhaltung nicht wirtschaftlich betriebener Modalitäten.

Die Angaben beruhen auf einer Vergütungsregelung mit dem 1,0-fachen GOÄ-Satz.

Die grünen Balken in Abbildung 1 spiegeln die betriebswirtschaftliche Situation für den Sonderfall eines Radiologie-MVZ wider, an dem die Klinik zu 50 Prozent beteiligt ist, sodass der Klinik eine entsprechende Gewinnbeteiligung zusteht.

Selbst ohne diese Gewinnbeteiligung wird die Klinik in den ersten beiden Jahren zu niedrigeren Kosten versorgt als vor der Kooperation. Erheblich verbessert sind jedoch das Qualitätsniveau, allein durch MRT, die allgemein-radiologische Intervention (überwiegend Gefäße) und vor allem das größere Ärzteteam mit entsprechenden Schwerpunkten.

Erst ab dem dritten Jahr übersteigen die Gesamtkosten in Höhe von 1,946 Mio. Euro die effektiven Kosten vor der Kooperation in Höhe von 1,866 Mio. Euro. Bei Vereinbarung der Fallvergütung zum 0,9-Fachen des GOÄ-Einfachsatzes würden die Gesamtkosten selbst vier Jahre nach Kooperationsbeginn noch unter den Kosten vor der Kooperation liegen.

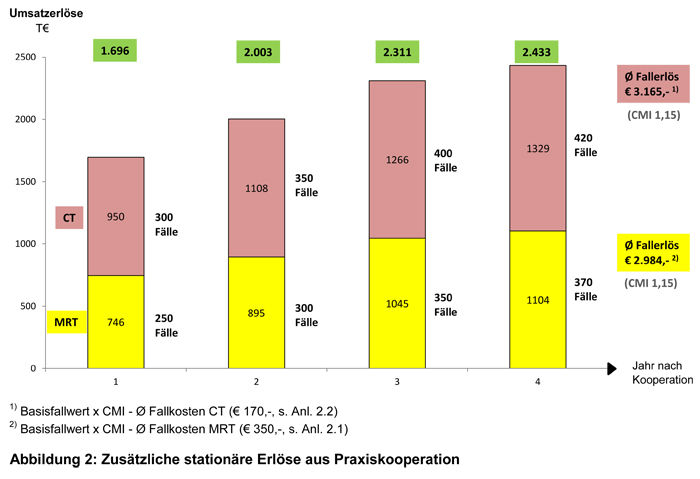

Zusätzliche stationäre Erlöse aus Praxiskooperation

Die Abbildung 1 stellt jedoch nur einen Teilaspekt der insgesamt entstehenden wirtschaftlichen Vorteile für die Klinik dar. Noch günstiger ist die Entwicklung, wenn die kooperierende Praxis das Ärzteteam der Klinik vor der Kooperation integriert und z. B. um einen Interventionsradiologen, einen Neuroradiologen und zwei Allgemeinradiologen mit MRT-Schwerpunkt ergänzt. Dadurch entsteht ein differenziertes Ärzteteam mit einem vollständigen neuen Qualitätsprofil, das mit dem klinischen Profil tatsächlich erstmals korrespondiert und damit in der Lage ist, die entsprechenden klinischen Versorgungsbedürfnisse konformal zu unterstützen (Neurologie, Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie und Onkologie, invasive Kardiologie).

Daraus kann eine interdisziplinäre intensive Zusammenarbeit mit der wesentlichen Wirkung erwachsen, dass die Praxis die entsprechenden klinischen Schwerpunkte fachlich im ambulanten Zuweiserkreis vertreten und damit eine Fachreferenz aufbauen kann. Aus diesen Fällen können in erheblichem Umfang zusätzliche stationäre Versorgungsfälle entstehen, die überwiegend in der kooperierenden Klinik behandelt werden.

Der Umfang ist in der Abbildung 2 dargestellt und liegt in den ersten vier Jahren zwischen ca. 1,7 Mio. und 2,4 Mio. Euro mit wachsender Tendenz. Insgesamt ist ein Zuwachs an stationären Behandlungen von ca. 20 Prozent möglich.

Sieben Vorteile für die Klinik

Die Vorteile einer integrierten radiologischen Versorgung sind aus Kliniksicht:

- 1. Stärkung des Standorts durch Zugang zum ambulanten Sektor mit Zunahme der stationären Fallzahlen (hier z. B. um ca. 20 Prozent in vier Jahren) mit Aufbau neuer medizinisch attraktiver Versorgungsbereiche (Interventionsradiologie, differenzierte MRT-gestützte Diagnostik, interdisziplinäre intersektorale Prozesse).

- 2. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit mit Umwandlung von Fixkosten zur Finanzierung von Leerkapazitäten in erheblichem Umfang in variable Kosten.

- Durch die wirtschaftliche Auslastung der Modalitäten und die dadurch entstehende Kostendegression sinken die Fallkosten bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivitätsverbesserung (beim ärztlichen Dienst ca. 20 Prozent, beim medizinisch-technischen Dienst etwa 40 Prozent).

- 3. Verbesserung der Servicesituation mit schnellerer Responsivität bei Zeitfenstern für Untersuchungsanmeldung, Untersuchungsdurchführung und Befundverfügbarkeit.

- 4. Moderne Geräte und eine ausfallsichere Versorgungsinfrastruktur (zwei MRT, zwei MSCT, ein moderner Interventionsarbeitsplatz mit zusätzlichem multifunktionalem Arbeitsplatz).

- 5. Qualitätssicherung durch ein differenziertes Ärzteteam von Fachärzten mit Schnittbildschwerpunkt, Neuroradiologieschwerpunkt und Interventionsschwerpunkt.

- 6. Weiterbildungsermächtigung Radiologie in vollem Umfang für das Klinikum gesichert.

- 7. Unternehmerischer Einfluss des Klinikums durch Beteiligung an der Radiologiegesellschaft gewährleistet.

Weiterführende Hinweise

- Der Beitrag wird mit den Vorteilen der integrierten radiologischen Versorgung aus Praxissicht fortgesetzt.

- „Diese Versorgungskonzepte gibt es – ein Überblick mit Systemanalyse“ in RWF Nr. 11/2016

AGB und Datenschutz

AGB und Datenschutz

Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf dieser Website. Hier finden Sie unsere

>>AGB

und unsere

>>Datenschutzbestimmungen.

Impressum

Impressum

Guerbet GmbH

Otto-Volger-Straße 11,

65843 Sulzbach/Taunus

Telefon: 06196 762-0

www.guerbet.de

E-Mail: info@guerbet.de

Kontakt zur Redaktion

Kontakt zur Redaktion

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Berichterstattung haben, erreichen Sie uns über folgende E-Mail-Adresse: rwf@iww.de.

Produktinformation

Produktinformation

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Produkten der Guerbet GmbH haben, kontaktieren Sie uns bitte hier.

>>Zum Kontaktformular